数理,AIの力で匠を名匠へ 日本製鉄が目指す物づくりの革新

この記事のポイント

- 「熟練の“匠”を超えるAI計画立案」:これまで経験と勘に頼っていた製鉄の計画がAIによってどう最適化されたのかが分かる

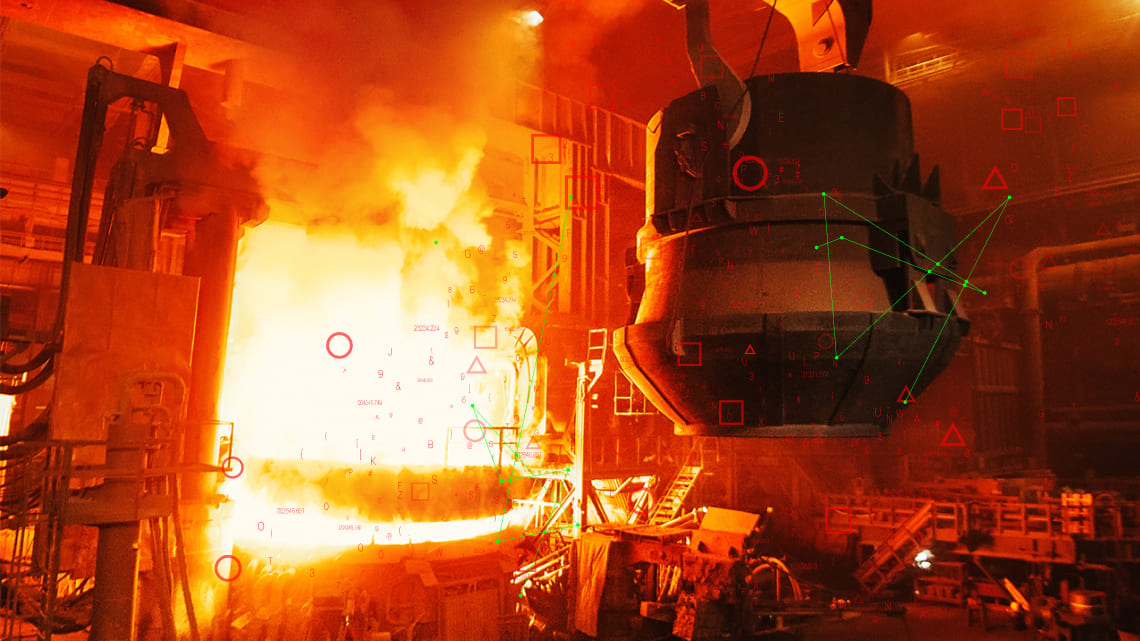

- 「2000度の炉内を“見抜く”AI制御」:直接観測不可能な高温炉だからこそAIが予測・最適制御。より安定した鉄の製造を可能にする技術革新に迫る。

- 「鉄のレシピをAIが“短時間で設計”」:新素材開発や製品設計に必要だった膨大な時間を、AIによるデータ解析と生成で劇的に短縮した裏側を知る。

伊藤 邦春

日本製鉄株式会社

1991年電気工学科修士卒(制御工学専攻)、入社後は、鉄鋼プロセス制御、ロボティクス、生産計画・スケジューリング、研究企画業務等を担当し、2018年からインテリジェントアルゴリズム研究センター所長。AI関連シーズ技術の鉄鋼応用研究を担当。

summary

本セッションでは、日本製鉄株式会社のインテリジェントアルゴリズム研究センター長を務める伊藤氏が、「数理AIの力で匠を名匠に」というテーマで、ものづくりにおけるAI活用の革新的な取り組みを紹介しました。同社は1960年代からデータ活用にいち早く着手し、長年蓄積してきた豊富な現場データや物理モデルと、最新のAI技術を融合させているのが特徴です 。セッションでは、熟練者の経験と勘に頼っていた生産計画や品質管理、観測困難な高炉内の制御などを、数理最適化や深層学習といった技術でいかに自動化・高度化しているかの具体例が示されました。また、単にAIで「認識」や「予測」を行うだけでなく、現場の「意思決定」と「アクション」に繋げることを重視しており、そのための技術的挑戦や組織体制、そして求める人物像について語られました。鉄鋼業という、化学、機械、物理、物流など多様な技術が集約されたフィールドだからこそ、AI活用の可能性が無限に広がっている点が強調されています。

1960年代からのデータ活用とDX投資

日本で最初にIBMのメインフレームを導入した一社であり、デジタルへの投資を長らく継続。過去5年間で1,000億円以上をDXに投資し、データ基軸での業務変革を進めています。

「匠の技」をAIで進化

熟練者が終日かけていた生産・物流計画を最適化技術で瞬時に立案したり、目視で行っていた製品検査を深層学習による画像認識に置き換えたりと、「匠の技」を再現・超越する取り組みを推進しています。

物理モデルとAIの融合

データだけでは解明できない高温の高炉内部の状態などを、物理現象モデルとデータドリブンなAIモデルを組み合わせる「グレーボックスモデリング」によって可視化・制御し、安定した鉄づくりを実現しています。

「意思決定」まで踏み込むAI活用

現場のデータを「認識」し、将来を「予測」するだけでなく、その結果を元に最適なアクションを「計画・制御」し、現場にフィードバックするという一気通貫のループを重視しています。

鉄鋼業特化の生成AI開発

一般的な大規模言語モデルでは対応できない鉄鋼特有の専門用語を自社データで追加学習させ、特許分類などの専門業務に特化したAIモデルの開発にも着手しています。

多様な専門性とチャレンジ精神を求める

AI専門家はもちろん、機械や化学など他分野の専門性を持ちながらAI活用に挑戦したいという意欲を持つ人材を幅広く求めています。採用では、研究内容そのものだけでなく、課題設定の背景やアプローチにおける思考の深さを重視しています。

q&a

Q1

AIだけでなく、数理最適化なども含めて複合的に取り組む意義は何ですか?

ものづくりの現場を変えるには、現場への何らかの「アクション」、つまり「意思決定」が不可欠だからです。AIによる「見える化」や「予測」だけで終わらせず、その先にある現場を助ける、あるいは経営に貢献するというシナリオから逆算して考えることが重要です。その最後の意思決定を担うのが、数理最適化や制御技術です。見える化から意思決定までをトータルで実現するために、複合的な技術に取り組んでいます。

Q2

現在直面している技術的な挑戦や難しさ、またその面白さは何ですか?

大きく2つあります。1つ目は「純粋な技術的難しさ」です。例えば、高温の高炉内部などセンサー情報が限られる中で高精度なモデルを作るには、データだけでなく物理モデルとの融合が必要です。AIだけでなく対象業務の知識も必要となり、技術を組み合わせソリューションを提供する点がチャレンジングで面白いところです。2つ目は「問題設定の難しさ」です。どこをどう変えれば現場や経営の役に立つのかという問題自体を発見することです。AI研究者と現場の専門家がチームで議論を重ね、解くべき問題を見つけ出せた時に、その後の取り組みが非常にスムーズに進んでいきます。

Q3

どのような人材を採用したいですか?

AIを専門でやってきた方はもちろん来てほしいですが、それだけではありません。化学や機械などが専門でも、AIに興味を持って挑戦したいという方も歓迎します。AI技術はどんどん変わっていくので、大学時代の専門性そのものよりも、入社後に新しい技術を自ら学び、チャレンジしていけるマインドを持った方にぜひ来ていただきたいです。

Q4

他の業界ではなく、日本製鉄のようなものづくり企業でAIを活用する面白さは何ですか?

社内にある多種多様なデータや情報、過去の論文や報告書にフルアクセスできることです。会社をまたぐ際の制約がなく、フリーな環境で思う存分、自分の考えで技術開発に邁進できます。特に日本製鉄は、酸化還元反応から機械加工、巨大な製品を扱う物流まで、特定の物理化学現象に偏らない非常に幅広いフィールドがあるため、チャレンジするネタが社内に豊富にあるのが特徴です。

Q5

採用の際、学生の研究プレゼンテーションのどのような点を見ていますか?

研究テーマそのものだけでなく、そのテーマを設定した背景や、なぜその研究アプローチを取ったのかというご自身の考え方、課題に直面した時にどう乗り越えてきたか、といった「思考のパターン」や「深さ」を見ています。表面的な内容だけでなく、ご自身がどう工夫してきたかを対話の中で理解し、当社の様々な課題に対しても柔軟に活躍していただけそうかを見ています。